リビング、民藝、近江の名所がテーマの3展覧会

2025年10月1日号

白鳥正夫

猛暑の続いた夏も過ぎ、「美術の秋」の到来です。今回は、時代もジャンルもテーマも異なる三つの展覧会を取り上げます。神戸市の兵庫県立美術館にて、特別展「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s」が新年1月4日まで長期開催中です。京都市京セラ美術館では、特別展「民藝誕生100年—京都が紡いだ日常の美」が12月7日まで、滋賀のMIHO MUSEUMでも、秋季特別展「近江の名所」が12月14日まで、それぞれ開かれています。行楽の季節、いずれの展覧会も内容が豊富で、じっくり鑑賞してみてはいかがでしょうか。

兵庫県立美術館にて、特別展「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s」

住宅をめぐる革新的な試みと傑作14邸

東京の国立新美術館からの巡回展で、20世紀に始まった住宅をめぐる革新的な試みを、衛生、素材、窓、キッチン、調度、メディア、ランドスケープという、モダン・ハウスを特徴づける7つの観点から再考。そして、傑作14邸を中心に、20世紀の住まいの実験を、写真や図面、スケッチ、模型、家具、テキスタイル、食器、雑誌やグラフィックなどを通じて多角的に検証しています。

安藤忠雄設計による兵庫県立美術館のガラス張りの回廊を抜けた先、展示会場に入ると、そこには安藤が敬愛する巨匠、ル・コルビュジエが設計した「ヴィラ・ル・ラク」の 窓辺を再現した空間が展開しています。

見どころと展示構成を、プレスリリースを引用し取り上げます。

その第一は「1920年代から 70年代、モダン・ハウスの流れ」です。鍵となる 14邸の住宅を年代順に沿って展示しています。個々の住宅における特徴とともに、建築家たちが取り組んだ共通の課題や戦略を、住宅設計の転換期となった1920年代から 70年代までの約半世紀の流れの中で鑑賞できます。

第二は「原寸大で体験する名作住宅の景色」です。実際の居住空間やスケールを体感できる原寸大モックアップ に加え、当時の図面やドローイング、建物の写真や映像、新たに制作された模型などを通じて、世界中の名作住宅から見える豊かな展示風景が広がっています。

第三は「あの名作家具から隠れた逸品まで」。展示室を巡ると、街のお洒落なお店やオフィスで見かけたことが ある家具に、ふと出会うかもしれません。建築家がそれぞれの住まいに合わせて趣向を凝らし、細部にまでこだわってデザインした 椅子や机、照明や食器といった調度からは、今なお使い続けられている名作のルーツや、素材や機能に対する探求、暮らしの様々な場面に向けられた建築家のまなざしを感じ取ることができます。

第四は「散りばめられた暮らしのアイデア」です。住宅建築を再考するにあたって 、個々の住まいにおける暮らしのあり方にも目を向けています。 20世紀に革新的な試みとして始まり、今日の私たちの日常の中に生き続けているモダンな暮らしのアイデアが散りばめられています。 モダン・ハウスを紐解く7つの視点 「衛生」「素材」「窓」「キッチン」「調度」「メディア」「ランドスケープ」 をヒントに 、多種多様な住まいの実験を辿ることができます。

展示構成で、最初は「衛生: 清潔さという文化」です。急速に都市化が進み、人々が密集して暮らすようになった19世紀のヨーロッパでは、感染症から身を守るため、公衆衛生に対する関心が深まりました。そして、病原体を特定し、適切に処方されるようになった医学の進歩にともなって、住まいも科学的に見直されます。モダン・ハウスの浴室や洗面には、清潔さや健康といった近代における衛生と身体への眼差しがあらわれています。

藤井厚二《聴竹居》

(1928年)

撮影: 古川泰造

|

次に「素材: 機能の発見」です。20世紀の初頭、鉄やコンクリートによる新たな構造法が広まり、住まいの建設に用いられるようになりました。ガラスの大量生産も可能になり、住まいはそれまでの重々しい素材から解放されていきます。時代の変化に刺激をうけた建築家たちは、鉄やガラスのみならず、木材やタイル、テキスタイルといった伝統的な素材にも、新しい住まいの快適さを生み出す可能性を探究します。

ピエール・シャロー

《メゾン・ド・ヴェール》

(1932年)

撮影: 新建築社写真部

|

「窓: 内と外をつなぐ」では、鉄やコンクリートによる新たな構造法の導入によって、大きく変容したのが窓でした。ヨーロッパのかつての石造りの建物では、開口部の大きさに限りがありました。しかし、強度を増した建物には大きなガラス窓を設置することができ、そこから日光や風を得るだけでなく、窓を閉めても眺望を楽しむことができました。窓を通じて、内と外が浸透するようになったのです。

リナ・ボ・バルディ

《カサ・デ・ヴィドロ》

(1951年)

|

「キッチン: 現代のかまど」では、工業が発展した19世紀には、労働の効率が重視されるようになりました。こうした考えは住まいにも入り込み、キッチンに反映されていきます。1926年にドイツのフランクフルトの集合住宅のために設計されたフランクフルト・キッチンは、少ない動作で効率よく調理や配膳ができるように工夫された、いわゆるシステム・キッチンの先駆けでした。炊事場は、ヨーロッパでは地下、日本では土間など、住まいの裏に置かれました。しかし、核家族が主流になるにつれて、それは食堂や居間に近い、家族が集う明るく中心的な空間に組み入れられるようになったのです。

フランク・ゲーリー

《フランク&ベルタ・ゲーリー邸》(1978年)

Ⓒ Frank O. Gehry. Getty Research Institute,

Los Angeles(2017.M.66)

|

さらに「調度: 心地よさの創造」。19世紀のヨーロッパでは、過去の様式を脈絡なく模倣し、質的にも粗悪な量産品が巷にあふれたことへの反省から、さまざまなデザイン運動が生まれました。20世紀にこれを引き継ぎ、後の世に大きな影響を与えたのが、1919年にドイツのヴァイマールに開校したバウハウスでした。バウハウスは、織物、金属器、照明や家具など、身の廻りの品々に、機械生産にも適合したシンプルで機能的なデザインをほどこしました。また、調度にも統一感や快適さをもとめた多くの建築家たちは、家具などを自らデザインしました。

そして「メディア: 暮らしのイメージ」。19世紀における写真の発明や印刷技術の向上を経て、20世紀に入ると、マスメディアとしての新聞や雑誌の影響力がますます強くなりました。建築家やデザイナーもこれを強く意識し、ル・コルビュジエや藤井厚二などは、自らの考えを活字やイメージで世に広めようとしました。また、1927年にドイツ工作連盟が開催した「住居」展など、20世紀以降、戸建て住宅の普及にともなって住宅の展示も広く行われるようになりました。人々を魅了する理想的な暮らしのイメージを伝えたメディアとして、書籍や雑誌、住宅展示などを取り上げています。

最後は「ランドスケープ: 住まいと自然」です。住むための人工的な空間を、地形を含めた自然の環境にどう位置付けるのか。自然との調和をもとめるランドスケープをめぐる課題は、20世紀のモダン・ハウスにとっても重要な問いとなりました。私たちは、大きなガラス窓を通じて、変化する四季、成長を続ける植生を身近に感じることができます。このことは窓だけでなく、衛生にも密接にかかわります。急速な近代化によって失われた自然とのつながりを住まいに取り戻すことは、心身の健康にもつながるからです。ランドスケープという観点から、住まいと自然を調和させようという試みについて考察しています。

「リビング・モダニティ 住まいの実験1920s-1970s」

兵庫県立美術館 展示風景

奈良女子大学工学部学生らが制作した、

ブラジルの建築家リナ・ボ・バルディ設計の

「カサ・デ・ヴィドロ(Casa de Vidro)」

の30分の1スケールの建築模型

|

京都市京セラ美術館の特別展「民藝誕生100年—京都が紡いだ日常の美」

京都から日本、世界へと広がった『民藝』

思想家の柳宗悦(やなぎむねよし/1889~1961)、陶工の河井寬次郎(1890~1966)、濱田庄司(1894~1978)が京都に集うことで始まった「民藝」運動。木喰仏の調査旅行をするなかで議論を深め、1925年「民衆的なる工芸=民藝」という言葉が生まれました。その「民藝」という言葉が誕生して100年を記念した企画展です。

柳たちは、名も無き職人の手から生み出された日常の生活道具を「民藝」と名付け、美術品に負けない美しさがあると唱えました。そして、各地の風土から生まれ、生活に根ざした民藝には、用に則した「健全な美」が宿っていると、新しい「美の見方」や「美の価値観」を提示したのです。工業化が進み、大量生産の製品が少しずつ生活に浸透してきた時代の流れも関係しています。失われて行く日本各地の「手仕事」の文化を案じ、近代化=西洋化といった安易な流れに警鐘を鳴らしました。物質的な豊かさだけでなく、より良い生活とは何かを民藝運動を通して追求したのです。

柳宗悦は1923年関東大震災で被災し、翌年に京都へ転居、約10年にわたって居住します。柳らは京都の朝市などで雑器の蒐集を本格的に開始します。「民藝」の歩みは、明治末から大正、昭和へと社会が近代化する中で、人々の衣食住の概念を変革させていくものであり、その活動は京都から日本そして世界へと広がっていきます。

見どころは、「民藝」という言葉が誕生するきっかけとなった木喰仏をはじめ、上加茂民藝協団で活動した黒田辰秋、青田五良の作品や、「民藝館」「三國荘」のために制作された河井寬次郎、濱田庄司、バーナード・リーチらの工芸作品、柳宗悦らによる日本全国の蒐集品や、芹沢銈介、棟方志功などの民藝関連作家の優品を展示しています。

また英文学者の寿岳文章、京菓子の鍵善良房、牛肉水炊きの祇園十二段家、民築を推し進めた上田恒次など京都における民藝運動の推進者や支援者をめぐる作品や資料などとあわせ、京都と民藝との関わりを総合的に紹介しています。

展示構成は、序章が「『民藝』という言葉の誕生 ~木喰仏の発見」です。関東大震災の翌年、柳宗悦は木喰仏1体を得て京都に移りました。木喰仏への興味を契機に柳と濱田庄司、河井寬次郎は交友を深め、1925(大正14)年、彼らの木喰仏調査の旅中、「民藝」の語が生まれます。木喰上人《地蔵菩薩像》(1801年、日本民藝館蔵)が展示されています。

木喰上人《地蔵菩薩像》

(1801年、日本民藝館蔵)

|

第1章は「上加茂民藝協団 ~新作民藝の制作集団」。1927年に京都・上賀茂の地に青田五良(1898~1935)、黒田辰秋(1904~1982)らによる制作集団・上加茂民藝協団が設立されます。民藝運動の目的の一つは、現代の生活用品を新たに産み出すことでした。黒田辰秋《拭漆欅真鍮金具三段棚》(1927年、河井寬次郎記念館蔵)などが出品されています。

黒田辰秋

《拭漆欅真鍮金具三段棚》

(1927年、河井寬次郎記念館蔵)

|

第2章は「三國荘 ~最初の『民藝館』」です。1928年の御大礼記念国産振興東京博覧会に出品した「民藝館」を契機に、柳宗悦は静岡・浜松に日本民藝美術館を設立。また、大阪・三国に移築した「民藝館」は、「三國荘」として民藝関係者のサロンとなりました。ここでは《馬ノ目皿》(19世紀、アサヒグループ大山崎山荘美術館蔵)も目を引きます。

《馬ノ目皿》

(19世紀、アサヒグループ大山崎山荘美術館蔵)

|

第3章は「式場隆三郎(1898-1965)と自邸」。式場は神科医としての医業の傍ら、木喰仏の調査などの運動の当初から関わりました。柳や濱田などが設計に関わった民藝の代表的建築とされる自邸を紹介しています。

式場邸 一階応接間 撮影:川島智生6

|

第4章は「日本全国の蒐集品」です。柳らは京都の朝市で、人々が日常的に使用する道具類に美しさを見出し、蒐集を始めます。彼らの蒐集の旅は北海道から沖縄まで日本全土にはおよびました。《霰窯》(18世紀、日本民藝館蔵)が展示されています。

第5章は「民藝と『個人作家』」。民藝運動は、河井、濱田、バーナード・リーチ、富本憲吉、芹沢銈介、棟方志功ら、優れた個人作家の活躍により推進されました。河井寬次郎の《白地草花絵扁壺》(1939年、京都国立近代美術館蔵)などが並んでいます。

河井寬次郎

《白地草花絵扁壺》

(1939年、京都国立近代美術館蔵)

|

最後の第6章は「民藝と京都」です。柳は京都に住んでいる間に本格的な雑器の蒐集が開始し、京都の地、また人々との関わりから「民藝」の思想が紡ぎだされ、運動が展開していったのです。

MIHO MUSEUMの秋季特別展「近江の名所」

池大雅の《琵琶湖近江八景図》など約100件

近江には万葉集以来、歌に詠われた多くの名所がありました。近世になって近衛信尹(のぶただ)が膳所城から見える湖南、湖西の「石山の秋月」「瀬田の夕照」「矢橋の帰帆」「三井の晩鐘」といった八つの景色を選んだことから、江戸中後期に出版物を通じて庶民に広く知られるようになり、絵画をはじめ多くの工芸作品などに取り上げられることになったのです。

この展覧会では近江八景成立以前の名所絵をはじめ、江戸時代を中心に近江八景を表した絵画、工芸など約100件を展示し、近江の名所表現の変遷を通観しています。また湖国の夏の一大イベントである日吉大社の祭礼や近江に欠かせない名所である竹生島や比叡山のほか、池大雅や円山応挙、鈴木其一らが描いた近江の姿も加えて鑑賞できます。

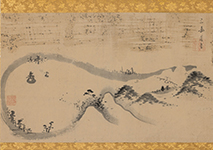

江戸中期の文人画家、池大雅が描いた《琵琶湖近江八景図》(江戸時代、個人蔵)は、湖岸が淡く緩やかな曲線で簡潔に表現されています。江戸中期の絵師、吉田元陳の《近江八景図屛風》は、湖西を手前に湖南から湖北を望む構図で描かれています。また、江戸後期の絵師、円山応震が描いた山水画《琵琶湖図》には、隅に朝鮮通信使の行列が描かれていて興味深いものです。

池大雅

《琵琶湖近江八景図》

(江戸時代、個人蔵)

|

主な展示品の画像を掲載します。池大雅の《琵琶湖近江八景図》をはじめ、重要文化財の《石山寺縁起絵巻》(南北朝末~室町、石山寺蔵、~10月17日展示)、鈴木其一の《琵琶湖入江遠望図》(江戸時代、個人蔵、11月18日~12月14日展示)、重要文化財《日吉山王祭礼図》(桃山時代、檀王法林寺蔵、~10月17日展示)、《玉川蒔絵文台》(江戸時代、三井記念美術館蔵、~11月3日展示)などです。

|

しらとり まさお

文化ジャーナリスト、民族藝術学会会員、関西ジャーナリズム研究会会員、朝日新聞社元企画委員

1944年、新居浜市生まれ。中央大学法学部卒業後、1970年に朝日新聞社入社。広島・和歌山両支局で記者、大阪本社整理部員。鳥取・金沢両支局長から本社企画部次長に転じ、1996年から2004年まで企画委員を努める。この間、戦後50年企画、朝日新聞創刊120周年記念プロジェクト「シルクロード 三蔵法師の道」などに携わる。 |

新刊

|

「シルクロードを界遺産に」と、提唱したのは故平山郁夫さんだ。シルクロードの作品を数多く遺し、ユネスコ親善大使として文化財保存活動に邁進した。

社長業を投げ捨て僧侶になった小島康誉さんは、新疆ウイグル自治区の遺跡の修復や調査支援を30年も続けている。

シベリアに抑留された体験を持つ加藤九祚さんは90歳を超えて、仏教遺跡の発掘ロマンを持続する。

玄奘の意志に導かれアフガン往還半世紀になる前田耕作さんは、悲劇のバーミヤンの再生に情熱を燃やす。 |

シルクロードの現代日本人列伝

―彼らはなぜ、文化財保護に懸けるのか?

世界文化遺産登録記念出版

発売日:2014年10月25日

定価:1,620円(税込)

発行:三五館 |

|

|

「反戦」と「老い」と「性」を描いた新藤監督への鎮魂のオマージュ

第一章 戦争を許さず人間愛の映画魂

第二章 「太陽はのぼるか」の全文公開

第三章 生きているかぎり生きぬきたい

人生の「夢」を持ち続け、100歳の生涯を貫いた新藤監督。その「夢」に交差した著者に、50作目の新藤監督の「夢」が遺された。幻の創作ノートは、朝日新聞社時代に映画製作を企画した際に新藤監督から託された。一周忌を機に、全文を公開し、亡き監督を追悼し、その「夢」を伝える。 |

新藤兼人、未完映画の精神 幻の創作ノート

「太陽はのぼるか」

発売日:2013年5月29日

定価:1,575円(税込)

発行:三五館 |

|

|

第一章 アートを支え伝える

第二章 多種多彩、百花繚乱の展覧会

第三章 アーティストの精神と挑戦

第四章 アーティストの精神と挑戦

第五章 味わい深い日本の作家

第六章 展覧会、新たな潮流

第七章 「美」と世界遺産を巡る旅

第八章 美術館の役割とアートの展開

新聞社の企画事業に長年かかわり、その後も文化ジャ-ナリスとして追跡する筆者が、美術館や展覧会の現況や課題、作家の精神や鑑賞のあり方、さらに世界の美術紀行まで幅広く報告する |

展覧会が10倍楽しくなる!

アート鑑賞の玉手箱

発売日:2013年4月10日

定価:2,415円(税込)

発行:梧桐書院 |

|

|

・国家破綻危機のギリシャから

・「絆」によって蘇ったベトナム絹絵 ・平山郁夫が提唱した文化財赤十字構想

・中山恭子提言「文化のプラットホーム」

・岩城宏之が創った「おらが街のオケ」

・立松和平の遺志,知床に根づく共生の心

・別子銅山の産業遺産活かしまちづくり

「文化とは生き方や生き様そのものだ」と 説く著者が、平山郁夫、中山恭子氏らの文 化活動から、金沢の一市民によるベトナム 絹絵修復プロジェクトまで、有名無名を問 わず文化の担い手たちの現場に肉薄、その ドラマを活写。文化の現場レポートから、 3.11以降の「文化」の意味合いを考える。 |

ベトナム絹絵を蘇らせた日本人

「文化」を紡ぎ、伝える物語

発売日:2012年5月5日

定価:1,680円(税込)

発行:三五館 |

|

|

序 章 国境を超えて心の「家族」がいる

第一章 各界識者と「共生」を語る

第二章 変容する共産・社会主義

世界の「共生」

第三章 ミニコミ誌『トンボの眼』から

広がる「共生」の輪

私たちは誰しも一人では生きていけな

いことをわかっていながら、家族や地域、国家 や国際社会のことに目を向けなくなっている。「人のきずなの大切さと、未来への視点」自らの体験を通じた提言としてまとめた。これからの生き方を考える何がしかのヒントになればと願う。 |

無常のわかる年代の、あなたへ

発売日:2008年3月17日

定価:1,680円(税込)

発行:三五館 |

|

|

アートの舞台裏へ

発売日:2007年11月1日

定価:1,800円(税込)

発行:梧桐書院

内容:アートの世界を長年、内と外から見てきた体験を織り交ぜ、その時折の話題を追った現場からの報告。これから長い老後を迎える団塊の世代への参考書に、若い世代にも鑑賞のあり方についての入門書になればと思う。 |

|

|

アートへの招待状

発売日:2005年12月20日

定価:1,800円(税込)

発行:梧桐書院

内容:本書を通じて白鳥さんが強調するのは「美術を主体的に受け止める」という、鑑賞者の役割の重要性である。なぜなら「どんな対象に興味を感じ、豊かな時を過ごすかは、見る者自身の心の問題だ」からである。

(木村重信さんの序文より) |

|

|

|

「大人の旅」心得帖

発売日:2004年12月1日

定価:本体1,300円+税

発行:三五館

内容:「智が満ち、歓びの原動力となるそんな旅を考えませんか。」

高齢化社会のいま、生涯をかけてそれぞれの「旅」を探してほしい。世界各地の体験談に、中西進先生が序文を寄せている。 |

|

|

|

「文化」は生きる「力」だ!

発売日:2003年11月19日

定価:本体1400円+税

発行:三五館

内容:50歳を前にして企画マンを命じられた新聞人が、10年間で体感し発見した、本当の「文化」のかたちを探る。平山郁夫画伯らの文化財保存活動など幅広い「文化」のテーマを綴る。 |

|

|

|

夢をつむぐ人々

発売日:2002年7月5日

定価:本体1,500円+税

発行:東方出版

内容:新藤兼人、中野美代子、平山郁夫など、筆者が仕事を通じて出会った「よき人」たちの生き方、エピソードから、ともにつむいだ夢を振り返るエッセイ集。 |

|

|

夢追いびとのための不安と決断

発売日:2006年4月24日

定価:1,400円+税

発行:三五館

内容:「本書には、日本列島の各地でくり広げられている地道な地域再興の物語が、実地踏査にもとづいて報告されている」と山折哲雄先生が序文を寄せている。 |

|

| |

|

◆本の購入に関するお問い合わせ先

三五館(03-3226-0035) http://www.sangokan.com/

東方出版(06-6257-3921)http://www.tohoshuppan.co.jp/

「ぶんかなびで知った」といえば送料無料に!! |