兵庫特集、ジャンルの異なる3絵画展

2025年9月1日号

白鳥正夫

厳しい残暑が続いていますが、美術の秋に向けた展覧会を取り上げます。兵庫では、ジャンルの異なる3つの絵画展が催されています。恒例の「2025 イタリア・ボローニャ国際絵本原画展西宮市大谷記念美術館で10月13日まで開かれています。毎回趣向を凝らした企画を続ける神戸市の横尾忠則現代美術館で「復活!横尾忠則の髑髏まつり」が9月13日から12月28日まで、近接のBBプラザ美術館では2025年度コレクション展Ⅱ「日本画との対話―自然と人間 」が10月26日まで、それぞれ開催されます。 いずれもロングラン開催ですので、それぞれの豊富な作品をお楽しみください。

西宮市大谷記念美術館の「2025 イタリア・ボローニャ国際絵本原画展」

29カ国・地域76組の入選作品ずらり展示

華世界で唯一の子どもの本専門の国際見本市「ボローニャ・チルドレンズ・ブックフェア」は、イタリア北部の古都ボローニャで1964年から始まり、現在では児童書の新たな企画を生み出す場としても、出版社や作家をはじめ、児童書にかかわる人たちの注目を集めています。

このフェアに合わせ1976年から毎年、絵本原画のコンクールが行われており、世界各地から多くのイラストレーターが作品を応募しています。5点1組のイラストを用意すれば、応募できる公募展で、国籍の異なる4~5人の審査員は毎年入れ替わり、出版・未出版を問わず審査対象とされるため、新人作家の登竜門となっています。

イラストレーションコンクールの入選作品が西宮市大谷記念美術館で展示されたのが1978年で、日本における「イタリア・ボローニャ国際絵本原画展」の始まりとなりました。当時、美術館で絵本の原画を展示するという試みは先駆的なもの。今年は板橋区立美術館(東京都)からスタートし、西宮会場の後、石川県七尾美術館に巡回します。

世界的なコロナ禍の2020年以降、ボローニャの見本市事務局では、コンクール審査をオンラインで行なうようになりました。郵便事情があまり良くない国からの応募、もえ、より多くの国の作品が入選を果たすようになり、毎年応募数が増え続けています。

今年は89カ国・地域から過去最多の4374組の応募があり、日本人6人を含む29カ国・地域の76組が入選を果たしました。展示室は大小4室があり、入選作品がずらり並んでいます。

応募規定によって一つのタイトル作品は、ストーリーのある5点から成り立っていて、展示数は5倍になります。作品のサイズは様々で、その変化も楽しめます。それぞれの作品には、作者名と国籍、タイトル、5点のそれぞれの内容が記載されていますが、一つの作品を構成する5点については無題のものもあります。

応募作品のストーリーは短いものが中心ですが、内容は気軽に楽しめるものもあれば、皮肉が込められたもの、移民や弾圧、戦争、環境問題などのテーマ性やメッセージ性を強調したものもあり、鑑賞者の直観力や想像力を駆使しないと、作者の意図が通じない作品もあります。

日本からは、応募名で、波田佳子の《かわいい ちいさな さくらんぼ》、神鳥海南江の《ゆうぐれ》、木村友美の《きっと世界のどこにでも起こっている物語》、小池結衣の《ここにいます》、ウメコの《そこにある》、うめだよしのの《花といっしょ》の6名が入選しています。コンクール開催国のイタリアから14名をはじめ、イランから6名、戦時中のウクライナからも1名が入選しました。

波田佳子(日本)

《かわいい ちいさな さくらんぼ》

|

うめだよしの(日本)

《花といっしょ》

|

動物の表情や仕草、花の特徴を巧みに描きこんだいくつかの作品を画像で紹介します。波田佳子の《かわいい ちいさな さくらんぼ》以外は、5点構成の中の1点ですが、うめだよしのの《花といっしょ》、ジュリア・パストリーノ(イタリア)の《反対足のソッポ》、ソマイエ・モハンマディー(イラン)の《ワーリー》、アデル・ヴェランダン(フランス)の《モジョ、かくれ場所をさがす》などです。

このほか印象に残った作品に、マリア・ハイドゥク(ウクライナ)の《神々を殺すもの》があります。長期化しているロシアとの戦争が影を落としているのでしょうか。様々な国の作品には、作者の独創的なイメージで表現された多彩な世界が展開しています。

マリア・ハイドゥク(ウクライナ)

《神々を殺すもの》

|

展示されている多彩な作品は、技法も多種多様です。ペインティングやドローイング、コラージュがあれば銅版画やリトグラフ、さらにはデジタルメディアなどの作品も目立ちます。さらにAIの影響が危惧されます。今回の応募にもAIで生成されたものかどうか判別できないような作品もあったようです。

入選作の他にも、特別展示としてSM出版賞を受賞したエンリケ・コゼール・モレイラ(ブラジル)と、図録の表紙を手掛けたシドニー・スミス(カナダ)の作品を展示しています。

最後に、審査リポートでは、「私たち5名は、みなさんがこの展覧会を気に入ってくれることを切に願っています。また、本を読んだり絵を描いたり、絵本の芸術を楽しむきっかけとなれば幸いです。」と記しています。

横尾忠則現代美術館の「復活!横尾忠則の髑髏まつり」

死を見つめながら生を描き続ける作家

タイトルに「復活!」とあるように、この企画は2020 年、コロナ禍により開幕直前で中止となった「横尾忠則の髑髏まつり」を再構成したものです、横尾の作品には、溢れる生命力と対照的に「死」の影が漂います。髑髏や骸骨のように死を暗示する図像から、他界した同級生の写真、空襲で赤く染まった空など自身の記憶に由来するものまで、さまざまな死のかたちが、鮮やかに力強く、観る者を引きつけます。作品に繰り返し用いられる図像を手がかりとして、死を見つめながら生を描き続ける作家の「死」への眼差しに迫っています。

3章構成の内容と、主な展示作品を、プレスリリースをもとに、取り上げます。

第1章は「死とともに」です。横尾の最初の記憶は、「死」の概念の獲得とともにあるといいます。年老いた養父母のもとで育った横尾は、彼らの死によって自分ひとりが取り残されることを恐れました。その一方で、南洋一郎や江戸川乱歩による死と隣り合わせの冒険譚に夢中になり、戦時中には神風特攻隊に憧れたのです。少年時代の横尾にとって、「死」は、恐怖と好奇心、憧れが詰まった未知の世界でした。

グラフィックデザイナーとして脚光を浴びた 1960 年代後半には、首吊りのポスターや自身の死亡通知で自らの死を演出する。「死」をシミュレーションすることで恐怖を乗り越えようとしたのです。さらに 1970年代には、敬愛する三島由紀夫の死とインド旅行をきっかけに精神世界に傾倒します。

横尾の関心は「死」と「生」をとりまく宇宙、超常現象、古代文明、神話、宗教へと拡大し、その断片が作品のうちに放たれていきます。 しかし、画家転向を経て徐々に神秘主義的な要素は影を潜め、1990 年代には「私」という存在の探求が創作の原動力となります。それまで蓋をしていた記憶の箱を開けることで、横尾は過去の「私」と出会います。近年は意図的に自我を封じ、肉体に寄り添った表現を追求する横尾ですが、それでも作品が「死」の影を纏い続けるのは、横尾の生の中に膨大な「死」のかたちが存在する証なのでしょうか。

《芸術の愛》(1994年、三宅デザイン事務所蔵)や、《死の中の生》(2000年、高橋龍太郎コレクション蔵)などが出品されます。

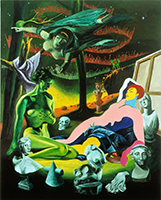

横尾忠則

《芸術の愛》

(1994年、三宅デザイン事務所蔵)

|

横尾忠則

《死の中の生》

(2000年、高橋龍太郎コレクション蔵)

|

第2章は「此岸と彼岸」です。幼い頃「死」の概念に出会った故郷の川、冒険小説の舞台となる海や洞窟、夢に導かれて主題となった滝、繰り返し引用されるアルノルト・ベックリンの《死の島》など、横尾作品には水辺の風景が数多く登場します。そこに浮

かぶ舟は、此岸と彼岸の間を漂っているかのようです。天と地は相似形、生と死は表裏一体、そんな宇宙観、死生観が横尾の絵画の根底に流れています。

この章では、《死者の洞窟》(1985年頃、横尾忠則現代美術館蔵)や、《宇宙蛍》(1997年、兵庫県立美術館蔵)が展示されます。

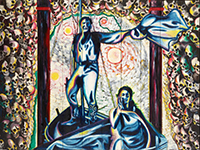

横尾忠則

《死者の洞窟》

(1985年頃、横尾忠則現代美術館蔵)

|

横尾忠則

《宇宙蛍》

(1997年、兵庫県立美術館蔵)

|

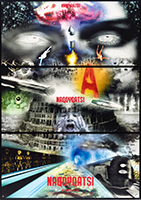

第3章は「髑髏たちのパレード ~ポスターコレクション」。横尾が手がけたポスターは 1000 点を超えますが、髑髏や骸骨が登場するものは多くはありません。商品の広告を前提とし、公共の場に掲出されるポスターに、「死」と直結するイメージが敬遠されるのはやむを得ないでしょう。

演劇、映画、展覧会など、非日常の世界に誘う広告の中に、横尾はそれらをひそかに招き入れます。少年時代の横尾が冒険小説の中の髑髏に導かれて未知の世界を空想したように、ポスターに潜んだ髑髏と骸骨は、異界への案内役を担っているのでしょうか。

《横尾忠則の髑髏まつり(横尾忠則現代美術館)》(2020年、横尾忠則現代美術館蔵)や、《ナコイカッツィ(東芝エンタテインメント)》(2003年、横尾忠則現代美術館蔵)などが見れます。

横尾忠則

《横尾忠則の髑髏まつり(横尾忠則現代美術館)》

(2020年、横尾忠則現代美術館蔵)

|

横尾忠則

《ナコイカッツィ(東芝エンタテインメント)》

(2003年、横尾忠則現代美術館蔵)

|

BBプラザ美術館の2025年度コレクション展Ⅱ「日本画との対話―自然と人間 」

「春夏秋冬」をテーマに四季折々の作品約70点

こちらは、2016年度と同名のコレクション展で、パート2に当たり「春夏秋冬」をテーマにしています。日本画は、日本の風土や日本人の美意識、精神性によって育まれてきた絵画です。多くの日本画家たちは、歴史に培われた伝統を受け継ぎながら、常に新しい表現を切り開き、自然や自身との葛藤を繰り返しながら、今日に至っています。今回の展覧会では、四季折々の美しい自然に自らとの接点を築き、その中に在る人間の存在を描き出してきた画家たちによる数々の作品約70点を通して、自然と人間、その存在と関わりを探求しています。

主な展示作家と作品を紹介します。

髙山辰雄(1912-2007)の《二日の月》(1996 年)、山本大慈(1908-1987)の《 牡丹 》(1975 年頃)、東山魁夷(1908-1999)の《 清晨 》(1951 年 )、奥田元宋(1912―2003)の《秋山雨収(奥多摩湖) 》1979 年、石本正(1920-2015)の《夢のあとに》(1986 年 )、下村良之介(1923-1998)の《遥翔C》(1984 年)など名品ぞろいです。

|

しらとり まさお

文化ジャーナリスト、民族藝術学会会員、関西ジャーナリズム研究会会員、朝日新聞社元企画委員

1944年、新居浜市生まれ。中央大学法学部卒業後、1970年に朝日新聞社入社。広島・和歌山両支局で記者、大阪本社整理部員。鳥取・金沢両支局長から本社企画部次長に転じ、1996年から2004年まで企画委員を努める。この間、戦後50年企画、朝日新聞創刊120周年記念プロジェクト「シルクロード 三蔵法師の道」などに携わる。 |

新刊

|

「シルクロードを界遺産に」と、提唱したのは故平山郁夫さんだ。シルクロードの作品を数多く遺し、ユネスコ親善大使として文化財保存活動に邁進した。

社長業を投げ捨て僧侶になった小島康誉さんは、新疆ウイグル自治区の遺跡の修復や調査支援を30年も続けている。

シベリアに抑留された体験を持つ加藤九祚さんは90歳を超えて、仏教遺跡の発掘ロマンを持続する。

玄奘の意志に導かれアフガン往還半世紀になる前田耕作さんは、悲劇のバーミヤンの再生に情熱を燃やす。 |

シルクロードの現代日本人列伝

―彼らはなぜ、文化財保護に懸けるのか?

世界文化遺産登録記念出版

発売日:2014年10月25日

定価:1,620円(税込)

発行:三五館 |

|

|

「反戦」と「老い」と「性」を描いた新藤監督への鎮魂のオマージュ

第一章 戦争を許さず人間愛の映画魂

第二章 「太陽はのぼるか」の全文公開

第三章 生きているかぎり生きぬきたい

人生の「夢」を持ち続け、100歳の生涯を貫いた新藤監督。その「夢」に交差した著者に、50作目の新藤監督の「夢」が遺された。幻の創作ノートは、朝日新聞社時代に映画製作を企画した際に新藤監督から託された。一周忌を機に、全文を公開し、亡き監督を追悼し、その「夢」を伝える。 |

新藤兼人、未完映画の精神 幻の創作ノート

「太陽はのぼるか」

発売日:2013年5月29日

定価:1,575円(税込)

発行:三五館 |

|

|

第一章 アートを支え伝える

第二章 多種多彩、百花繚乱の展覧会

第三章 アーティストの精神と挑戦

第四章 アーティストの精神と挑戦

第五章 味わい深い日本の作家

第六章 展覧会、新たな潮流

第七章 「美」と世界遺産を巡る旅

第八章 美術館の役割とアートの展開

新聞社の企画事業に長年かかわり、その後も文化ジャ-ナリスとして追跡する筆者が、美術館や展覧会の現況や課題、作家の精神や鑑賞のあり方、さらに世界の美術紀行まで幅広く報告する |

展覧会が10倍楽しくなる!

アート鑑賞の玉手箱

発売日:2013年4月10日

定価:2,415円(税込)

発行:梧桐書院 |

|

|

・国家破綻危機のギリシャから

・「絆」によって蘇ったベトナム絹絵 ・平山郁夫が提唱した文化財赤十字構想

・中山恭子提言「文化のプラットホーム」

・岩城宏之が創った「おらが街のオケ」

・立松和平の遺志,知床に根づく共生の心

・別子銅山の産業遺産活かしまちづくり

「文化とは生き方や生き様そのものだ」と 説く著者が、平山郁夫、中山恭子氏らの文 化活動から、金沢の一市民によるベトナム 絹絵修復プロジェクトまで、有名無名を問 わず文化の担い手たちの現場に肉薄、その ドラマを活写。文化の現場レポートから、 3.11以降の「文化」の意味合いを考える。 |

ベトナム絹絵を蘇らせた日本人

「文化」を紡ぎ、伝える物語

発売日:2012年5月5日

定価:1,680円(税込)

発行:三五館 |

|

|

序 章 国境を超えて心の「家族」がいる

第一章 各界識者と「共生」を語る

第二章 変容する共産・社会主義

世界の「共生」

第三章 ミニコミ誌『トンボの眼』から

広がる「共生」の輪

私たちは誰しも一人では生きていけな

いことをわかっていながら、家族や地域、国家 や国際社会のことに目を向けなくなっている。「人のきずなの大切さと、未来への視点」自らの体験を通じた提言としてまとめた。これからの生き方を考える何がしかのヒントになればと願う。 |

無常のわかる年代の、あなたへ

発売日:2008年3月17日

定価:1,680円(税込)

発行:三五館 |

|

|

アートの舞台裏へ

発売日:2007年11月1日

定価:1,800円(税込)

発行:梧桐書院

内容:アートの世界を長年、内と外から見てきた体験を織り交ぜ、その時折の話題を追った現場からの報告。これから長い老後を迎える団塊の世代への参考書に、若い世代にも鑑賞のあり方についての入門書になればと思う。 |

|

|

アートへの招待状

発売日:2005年12月20日

定価:1,800円(税込)

発行:梧桐書院

内容:本書を通じて白鳥さんが強調するのは「美術を主体的に受け止める」という、鑑賞者の役割の重要性である。なぜなら「どんな対象に興味を感じ、豊かな時を過ごすかは、見る者自身の心の問題だ」からである。

(木村重信さんの序文より) |

|

|

|

「大人の旅」心得帖

発売日:2004年12月1日

定価:本体1,300円+税

発行:三五館

内容:「智が満ち、歓びの原動力となるそんな旅を考えませんか。」

高齢化社会のいま、生涯をかけてそれぞれの「旅」を探してほしい。世界各地の体験談に、中西進先生が序文を寄せている。 |

|

|

|

「文化」は生きる「力」だ!

発売日:2003年11月19日

定価:本体1400円+税

発行:三五館

内容:50歳を前にして企画マンを命じられた新聞人が、10年間で体感し発見した、本当の「文化」のかたちを探る。平山郁夫画伯らの文化財保存活動など幅広い「文化」のテーマを綴る。 |

|

|

|

夢をつむぐ人々

発売日:2002年7月5日

定価:本体1,500円+税

発行:東方出版

内容:新藤兼人、中野美代子、平山郁夫など、筆者が仕事を通じて出会った「よき人」たちの生き方、エピソードから、ともにつむいだ夢を振り返るエッセイ集。 |

|

|

夢追いびとのための不安と決断

発売日:2006年4月24日

定価:1,400円+税

発行:三五館

内容:「本書には、日本列島の各地でくり広げられている地道な地域再興の物語が、実地踏査にもとづいて報告されている」と山折哲雄先生が序文を寄せている。 |

|

| |

|

◆本の購入に関するお問い合わせ先

三五館(03-3226-0035) http://www.sangokan.com/

東方出版(06-6257-3921)http://www.tohoshuppan.co.jp/

「ぶんかなびで知った」といえば送料無料に!! |