個性的な視点で仕立てた“熱い”企画展

2025年7月1日号

白鳥正夫

春から夏へ季節が移ろっていますが、美術館も個性的な視点で仕立てた“熱い”企画展が催されていて注目です。まだ世に知られていない作者や作品にスポットを当てた「日本美術の鉱脈展 未来の国宝を探せ!」が大阪中之島美術館で8月31日まで開催されています。隣接の国立国際美術館では非常事態が常態化した現代をテーマにした特別展「非常の常」10月5日まで、西宮大谷記念美術館でも阪神タイガース球団創設90周年、西宮市100周年、阪神電気鉄道開業120周年の「野球とデザイン ―デザインで辿る阪神タイガース―」が7月27日まで、それぞれ開かれています。いずれも他館に巡回しない独自企画なので、この機会に足を運んでみてはいかがでしょう。

大阪中之島美術館の「日本美術の鉱脈展 未来の国宝を探せ!」

知られざる名品から「未来の国宝」を探そう

これまでほとんど注目されていなかった「知られざる鉱脈」としての日本美術に着目した展覧会です。近年、江戸時代の画家・伊藤若冲を筆頭に奇想の画家の発掘ブームといえる状況が続いています。そんな若冲も、2000年に京都で開かれた特別展の前は「知られざる鉱脈」でした。

今回の展覧会は明治学院大学教授の山下裕二氏が監修により、あらためてその鉱脈を掘り起こし、美しい宝石として今後の日本美術史に定着していくことを目標に、す。観客のみなさんが、ご自分の眼で「未来の国宝」を探していただきたい、との趣旨です。

見どころ満載ですが、特に若冲作品では、戦災にあい、これまで白黒図版でしか知られていな幻のモザイク屏風《釈迦十六羅漢図屏風(デジタル推定復元)》八曲一隻(2024年、TOPPAN株式会社)が復元、展示されています。

伊藤若冲《釈迦十六羅漢図屏風》

八曲一隻のデジタル推定復元

(2024年、TOPPAN株式会社)

|

また、2024年に新発見されて話題となった、若冲と応挙の合作による二曲一双屏風も公開されています。若冲の《竹鶏図屏風》(寛政2年・1790年以前)と、応挙の《梅鯉図屏風》(天明7年・1787年)で、ともに金地に水墨で描かれています。いずれも画家がもっとも得意とした画題。しかも金箔の質もまったく同一です。おそらく、発注者が金屏風を仕立て、若冲と応挙にそれぞれ画題を指定して依頼したのでしょうか。

伊藤若冲《竹鶏図屏風》

二曲一隻(寛政2年・1790年以前)

|

円山応挙《梅鯉図屏風》

二曲一隻(天明7年・1787年)

|

展示は7章で構成されています。プレスリリースを参考に、主な内容と、作品を取り上げます。

第一章は「若冲ら奇想の画家たち」で、日本美術のスーパースターとなった若冲はじめ、蕭白、芦雪ら奇想の画家の作品が並んでいます。若冲と応挙の合作のほか、伝岩佐又兵衛の《妖怪退治図屏風》八曲一隻(江戸時代 17世紀)は、近年の新発見作。ユーモラスな妖怪軍が武士たちに退治される様子が極彩色で描かれています。

伝岩佐又兵衛《妖怪退治図屏風》

八曲一隻(江戸時代 17世紀)

|

第二章は「室町水墨画の精華」。明兆の弟子での霊彩は、朝鮮に渡ったことは知られていますが、伝記はほとんどわかりません。伝記や生没年すら謎に包まれた謎の絵師・式部輝忠ら、極めてシャープな筆致でセンスが際立つ室町時代の絵師たちを紹介しています。

雪村周継の「瀟湘八景図帖」より《山市晴嵐》画帖8面のうち1面(室町時代16世紀、福島県立博物館、場面替えあり)は、福島県指定文化財です。雪村は16世紀、戦国時代に関東で活動した画僧で、常陸の戦国大名・佐竹氏の息子として生まれながら、家督を継ぐことなく画僧として生涯を貫きました。極端にねじ曲げられた樹木や神経質な線描が特徴となっています。

福島県指定重要文化財

雪村周継「瀟湘八景図帖」より《山市晴嵐》

画帖8面のうち1面

(室町時代16世紀、福島県立博物館、場面替えあり)

|

第三章は「素朴絵と禅画」。素朴絵はその日本の美術史が生んだ魅力的なオリジナリティの表現の一つです。また、江戸時代の禅僧、白隠慧鶴の禅画も展示されています。白隠は、独学で1万点以上の書画を遺しています。その素人であるがゆえの破天荒な作品は、蕭白や芦雪などの「奇想の画家」たちに影響を与えました。

《築島物語絵巻》二巻(室町時代16世紀、日本民藝館、場面替えあり)は、平清盛が新都福原の沖に築港する際、工事がはかどらないため30人の人柱を立てることになりますが、清盛の侍童松王が一人身代わりになり海に沈み、築島(人工島)は完成したという伝説が上下二巻にわたり描かれた絵巻です。

第四章は「歴史を描く」で、明治から大正にかけて、日本画でも洋画でも、壮大なスケールの歴史画が産み出されました。日本の古代神話を油絵で描いた原田直次郎や旧約聖書の物語を日本画で描いた落合朗風など、日本画と洋画が、歴史画というジャンルにおいてねじれながら交錯する様子が窺えます。

原田直次郎の《素戔嗚尊八岐大蛇退治画稿》(明治28年・1895年頃、岡山県立美術館)は、関東大震災で焼失した明治28年発表の《素尊斬蛇》の画稿とされています。ここでは高橋由一の《日本武尊》(東京藝術大学)も出品されています。

原田直次郎《素戔嗚尊八岐大蛇退治画稿》

(明治28年・1895年頃、岡山県立美術館)

|

第五章の「茶の空間」では、千利休の企みに感応した21世紀の現代美術作家の企みとして、加藤智大の「もっとも重い茶室」《鉄茶室徹亭》(2013年)と、山口晃の「もっとも軽い茶室」《携行折畳式喫 茶室》(2002年)を比較展示しています。

さらに千利休が長次郎に焼かせた重要文化財の《黒楽茶碗 銘 俊寛》(桃山時代 16世紀、三井記念美術館)が出品されています。長次郎の黒楽茶碗の中でも、腰の張った半筒茶碗の代表作で、各所に削りの作意があり、極限まで薄く削り込まれていて、釉も滑らかに溶けています。銘の「俊寛」は『平家物語』に見える鬼界が島に一人残された流人俊寛僧都になぞらえて付けられたと伝わっています。

第六章は「江戸幕末から近代へ」。狩野一信や不染鉄、牧島如鳩など、他に類例のないユニークな表現で注目を集めつつある作家を選りすぐって紹介しています。さらに、ここ20年ほどの間に急速に再評価の機運が高まった明治工芸の数々も多数出品されています。

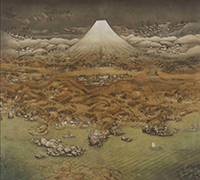

不染 鉄の《山海図絵(伊豆の追憶)》(大正14年・1925年、公益財団法人 木下美術館)は、太平洋側の伊豆の海から、雪を冠した富士山を越え、雪が積もった日本海側の港町までを俯瞰的に捉え、実際には同時に見ることができないパノラマ的な情景が広がっています。鳥瞰図と細密画の要素を併せ持った独創的な世界を作り上げることに成功した作品で、興味を引きます。

不染 鉄《山海図絵(伊豆の追憶)》

(大正14年・1925年、公益財団法人 木下美術館)

|

最後の第七章は「縄文の造形、そして現代美術へ」。先史時代に世界中でつくられた土器の中でも、造形のバリエーションの豊かさが傑出する縄文土器。縄文独特のうねるようなモチーフをリズミカルかつエレガントに調和させた表現の縄文土器も興味深く鑑賞できます。

重要文化財で日本遺産の《人体文様付有孔鍔付土器(鋳物師屋遺跡出土)》(縄文時代中期中葉 紀元前3500~3000年頃、南アルプス市教育委員会・ふるさと文化伝承館)は三本指でピースサインをして踊っているかのようなポーズの土偶で、これほどまでにはっきりと全身の姿が描かれたものは他に例がありません。祭祀などに用いられたと考えられています。

重要文化財で日本遺産山海図絵

《人体文様付有孔鍔付土器》

(鋳物師屋遺跡出土、

縄文時代中期中葉 紀元前3500~紀元前3500年頃、

南アルプス市教育委員会・ふるさと文化伝承館)

|

国立国際美術館の特別展「非常の常」

「非常事態」が常態化の時代を捉える8作家

私たちは生きている社会は今、非常事態が常態化しています。新型コロナウイルスが世界に蔓延し、命を脅かした感染が記憶に新しく、それによる政治的混乱、人間関係の分断、日常の喪失は、今なお日々の暮らしに影を落としました。ウクライナや中東のガザをはじめ絶えない戦乱による理不尽な攻撃や突然のクーデター、さらには地震、洪水、山火事などの自然災害によって、多くの人々が住む場所を失い、強制的な移住を余儀なくされています。生成AIなど人工知能を含むテクノロジーが飛躍的に発達による真正性、超高度情報化社会によるサイバー空間での攻撃など、誰もが生の根底に不安を抱き、焦燥感や拠りどころのなさを抱えています。こうした「非常の常」の時代を、私たちはどのように生きることができるのでしょうか。

この展覧会では、「非常事態」が常態化した現代の世界を捉え、8名の作家の表現を通じて、時代を見つめ、想像力を膨らませ、明日を生きる希望を探ろうという企画趣旨です。出品作家は、シプリアン・ガイヤール、潘逸舟、クゥワイ・サムナン、キム・アヨン、リー・キット、高橋喜代史、米田知子、袁廣鳴(ユェン・グァンミン)です。

見どころとしては、第一に、展覧会を通して考える「非常の時代」です。米田知子の《絡まった有刺鉄線と花(非武装地帯近く・チョルウォン・韓国)Ⅰ》(2015年、作家蔵)は、穏やかな風景を切り取ったようでありながら、休戦状態にある韓国と北朝鮮の間の非武装地帯(DMZ)を捉えた写真作品です。

米田知子

《絡まった有刺鉄線と花

(非武装地帯近く・チョルウォン・韓国)Ⅰ》

(2015年、作家蔵)

Copyright the artist Courtesy of ShugoArts

|

袁廣鳴(ユェン・グァンミン)の《日常戦争》(2024年、国立国際美術館蔵)は、居心地の良い居住空間が何者かによって次第に破壊されていく、戦争と背中合わせの日常を描き出しています。

袁廣鳴《日常戦争》

(2024年、国立国際美術館蔵)

©Yuan Goang-Ming Courtesy the artist and TKG+

|

このほか、精霊を召喚するパフォーマンスで環境問題を鋭く批評するクゥワイ・サムナン、高度情報化社会と新自由主義が可能にしたギグエコノミーや、プラットフォーム労働の問題を扱うキム・アヨンなど、それぞれの作品を通じて、世界で起こっている同時代的な危機や社会問題について考えさせます。

第二に、映像表現の新たな可能性を探っています。8作家中7作家の作品が映像によるインスタレーション作品を発表。作家自身による体当たりの行為を美しいモノクロ表現で見せる潘逸舟の《わたしは家を運び、家はわたしを移す》(2019年、国立国際美術館蔵)や、作家の等身大のコミュニケーションを元にした映像作品を通じて、社会が抱える難題にアプローチする手がかりを探る高橋喜代史の《POSTER》(2018年)も注目です。

潘逸舟《わたしは家を運び、家はわたしを移す》

(2019年、国立国際美術館蔵) ©Ishu Han)

|

高橋喜代史の《POSTER》

(2018年、タグチアートコレクション/

タグチ現代芸術基金蔵

©Kiyoshi Takahashi Courtesy the artist

|

さらに3Dアニメーションと実写を組み合わせた短編映画のような映像で観客を魅了するキム・アヨン、創意を凝らした撮影技術で驚くべき精緻な映像世界を提示する袁廣鳴(ユェン・グァンミン)。クゥワイ・サムナンによる5チャンネルの映像インスタレーション作品、映像を絵画的に用い、詩的な美しさを湛えるリー・キットの新作インスタレーションなど、バラエティに富んだ映像の表現を観ることが出来ます。

第三に、世界的に活躍する注目作家の話題作・新作が紹介されています。台湾のヴィデオ・アートシーンを牽引してきた映像作家の袁廣鳴は、昨年のヴェネチア・ビエンナーレ台湾館のために制作・発表した話題作《日常戦争》を、国内の美術館では初めて展示しています。

韓国のキム・アヨンは、本展出品作《デリバリー・ダンサーズ・スフィア》(2022 年)で、アルス・エレクトロニカ賞のニュー・アニメーション・アート部門にて 2023 年にゴールデン・ニカ賞(グランプリ)を受賞。昨年は韓国の国立アジア文化殿堂(ACC)にて第一回のフューチャー・プライズを受賞しました。

香港出身、台湾に拠点を置き世界的に活躍するリー・キットは、2018 年に原美術館(東京)で開催され大きな話題となって 以来の国内の美術館でのまとまった新作の発表となっています。

西宮大谷記念美術館の阪神タイガース球団創設90周年、西宮市100周年、阪神電気鉄道開業120周年「野球とデザイン ―デザインで辿る阪神タイガース―」

グッズやチケット、ユニフォームなどずらり約500点

球団創設90周年の今シーズン、藤川球児新監督が率いる阪神タイガース好調です。6月末現在セ・リーグの首位をキープしています。そうした節目の年に美術館ならではの、アートの野球の歴史を辿る貴重な展覧会です。展示品はグッズ収集家や甲子園歴史館(甲子園町)などから借り受け、約500点を集め展示しています。阪神タイガースのファンだけでなく楽しめます。

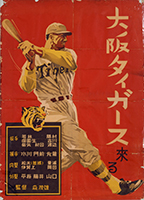

阪神タイガースは、1935年(昭和10年)に大阪野球倶楽部(大阪タイガース)として創立されました。日本のプロ野球球団の中でも戦前からの歴史を持つ球団の一つです。「タイガース」という名称を球団創設期より一貫して使っている唯一の球団であり、グラフィックデザイナー早川源一(1906-76年)が生み出した虎のマークも球団の歴史とともに長い歴史を持っています。

今回の展覧会では、阪神タイガースの現在のホームグランド「阪神甲子園球場」を含む電鉄の沿線開発の歴史を皮切りに、グラフィックデザイン、ファッションデザイン、試合結果をデザインとして表現したインフォグラフィックスなど、野球にまつわる様々なデザインを紹介しています。

デザインや、ブランディング戦略という言葉や概念もなかった戦前期より、ネーミングとキャラクターという手法で、ファンを魅了していた阪神タイガースのデザインを紐解きます。2023年のリーグ優勝と日本一は、選手や監督らの努力は勿論、熱狂的なファンの応援、そして彼らと共に歩んだ野球界きってのロングライフデザインの存在が不可欠だったのではないでしょうか。

主な見どころは三点です。一つ目は、阪神タイガースのマークの生みの親・早川源一。阪神電鉄の社員として電鉄のグラフィックデザインを手がけながら、タイガースのマークを残しています。野球関連の作品はもちろん、書籍の表紙や最晩年の自画像など、これまで焦点のあてられる機会が少なかった数々の作品にも注目し、足跡を辿っています。

ポスター「大阪タイガース来る」

早川源一

(1936年、野球殿堂博物館蔵)

|

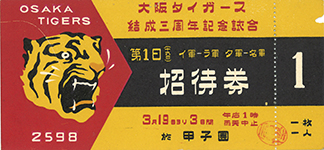

二つ目は、歴代の観戦チケット。1907年の「慶応大学とセントルイス大学の日本初の有料試合」から2023年の阪神タイガース日本一のチケットまで、野球の歴史が辿れるものを約60点展示。また、個人コレクター秘蔵の小さなチケットも多数名rベラれています。

入場券「大阪タイガース結成三周年記念試合」

早川源一

(1938年、個人蔵)

|

三つ目はユニフォーム。阪神タイガースのユニフォームの定番は縦縞ですが、過去に遡ると、ユニークなデザインもありました。1958-59年頃の古いものから、永井一正氏によるデザインなど、歴代ユニフォームの中でも特は見ごたえがあります。

ユニフォーム「大阪タイガース(白坂長栄)」

(1959年、野球殿堂博物館蔵)

|

また、夏の甲子園6連戦に合わせた恒例イベント「ウル虎の夏」にて観客に無料配布されるレプリカユニフォームは、初年度の2013年から今年のものまで紹介されています。

レプリカユニフォーム「ウル虎の夏2023」

(2023年、個人蔵)

|

|

しらとり まさお

文化ジャーナリスト、民族藝術学会会員、関西ジャーナリズム研究会会員、朝日新聞社元企画委員

1944年、新居浜市生まれ。中央大学法学部卒業後、1970年に朝日新聞社入社。広島・和歌山両支局で記者、大阪本社整理部員。鳥取・金沢両支局長から本社企画部次長に転じ、1996年から2004年まで企画委員を努める。この間、戦後50年企画、朝日新聞創刊120周年記念プロジェクト「シルクロード 三蔵法師の道」などに携わる。 |

新刊

|

「シルクロードを界遺産に」と、提唱したのは故平山郁夫さんだ。シルクロードの作品を数多く遺し、ユネスコ親善大使として文化財保存活動に邁進した。

社長業を投げ捨て僧侶になった小島康誉さんは、新疆ウイグル自治区の遺跡の修復や調査支援を30年も続けている。

シベリアに抑留された体験を持つ加藤九祚さんは90歳を超えて、仏教遺跡の発掘ロマンを持続する。

玄奘の意志に導かれアフガン往還半世紀になる前田耕作さんは、悲劇のバーミヤンの再生に情熱を燃やす。 |

シルクロードの現代日本人列伝

―彼らはなぜ、文化財保護に懸けるのか?

世界文化遺産登録記念出版

発売日:2014年10月25日

定価:1,620円(税込)

発行:三五館 |

|

|

「反戦」と「老い」と「性」を描いた新藤監督への鎮魂のオマージュ

第一章 戦争を許さず人間愛の映画魂

第二章 「太陽はのぼるか」の全文公開

第三章 生きているかぎり生きぬきたい

人生の「夢」を持ち続け、100歳の生涯を貫いた新藤監督。その「夢」に交差した著者に、50作目の新藤監督の「夢」が遺された。幻の創作ノートは、朝日新聞社時代に映画製作を企画した際に新藤監督から託された。一周忌を機に、全文を公開し、亡き監督を追悼し、その「夢」を伝える。 |

新藤兼人、未完映画の精神 幻の創作ノート

「太陽はのぼるか」

発売日:2013年5月29日

定価:1,575円(税込)

発行:三五館 |

|

|

第一章 アートを支え伝える

第二章 多種多彩、百花繚乱の展覧会

第三章 アーティストの精神と挑戦

第四章 アーティストの精神と挑戦

第五章 味わい深い日本の作家

第六章 展覧会、新たな潮流

第七章 「美」と世界遺産を巡る旅

第八章 美術館の役割とアートの展開

新聞社の企画事業に長年かかわり、その後も文化ジャ-ナリスとして追跡する筆者が、美術館や展覧会の現況や課題、作家の精神や鑑賞のあり方、さらに世界の美術紀行まで幅広く報告する |

展覧会が10倍楽しくなる!

アート鑑賞の玉手箱

発売日:2013年4月10日

定価:2,415円(税込)

発行:梧桐書院 |

|

|

・国家破綻危機のギリシャから

・「絆」によって蘇ったベトナム絹絵 ・平山郁夫が提唱した文化財赤十字構想

・中山恭子提言「文化のプラットホーム」

・岩城宏之が創った「おらが街のオケ」

・立松和平の遺志,知床に根づく共生の心

・別子銅山の産業遺産活かしまちづくり

「文化とは生き方や生き様そのものだ」と 説く著者が、平山郁夫、中山恭子氏らの文 化活動から、金沢の一市民によるベトナム 絹絵修復プロジェクトまで、有名無名を問 わず文化の担い手たちの現場に肉薄、その ドラマを活写。文化の現場レポートから、 3.11以降の「文化」の意味合いを考える。 |

ベトナム絹絵を蘇らせた日本人

「文化」を紡ぎ、伝える物語

発売日:2012年5月5日

定価:1,680円(税込)

発行:三五館 |

|

|

序 章 国境を超えて心の「家族」がいる

第一章 各界識者と「共生」を語る

第二章 変容する共産・社会主義

世界の「共生」

第三章 ミニコミ誌『トンボの眼』から

広がる「共生」の輪

私たちは誰しも一人では生きていけな

いことをわかっていながら、家族や地域、国家 や国際社会のことに目を向けなくなっている。「人のきずなの大切さと、未来への視点」自らの体験を通じた提言としてまとめた。これからの生き方を考える何がしかのヒントになればと願う。 |

無常のわかる年代の、あなたへ

発売日:2008年3月17日

定価:1,680円(税込)

発行:三五館 |

|

|

アートの舞台裏へ

発売日:2007年11月1日

定価:1,800円(税込)

発行:梧桐書院

内容:アートの世界を長年、内と外から見てきた体験を織り交ぜ、その時折の話題を追った現場からの報告。これから長い老後を迎える団塊の世代への参考書に、若い世代にも鑑賞のあり方についての入門書になればと思う。 |

|

|

アートへの招待状

発売日:2005年12月20日

定価:1,800円(税込)

発行:梧桐書院

内容:本書を通じて白鳥さんが強調するのは「美術を主体的に受け止める」という、鑑賞者の役割の重要性である。なぜなら「どんな対象に興味を感じ、豊かな時を過ごすかは、見る者自身の心の問題だ」からである。

(木村重信さんの序文より) |

|

|

|

「大人の旅」心得帖

発売日:2004年12月1日

定価:本体1,300円+税

発行:三五館

内容:「智が満ち、歓びの原動力となるそんな旅を考えませんか。」

高齢化社会のいま、生涯をかけてそれぞれの「旅」を探してほしい。世界各地の体験談に、中西進先生が序文を寄せている。 |

|

|

|

「文化」は生きる「力」だ!

発売日:2003年11月19日

定価:本体1400円+税

発行:三五館

内容:50歳を前にして企画マンを命じられた新聞人が、10年間で体感し発見した、本当の「文化」のかたちを探る。平山郁夫画伯らの文化財保存活動など幅広い「文化」のテーマを綴る。 |

|

|

|

夢をつむぐ人々

発売日:2002年7月5日

定価:本体1,500円+税

発行:東方出版

内容:新藤兼人、中野美代子、平山郁夫など、筆者が仕事を通じて出会った「よき人」たちの生き方、エピソードから、ともにつむいだ夢を振り返るエッセイ集。 |

|

|

夢追いびとのための不安と決断

発売日:2006年4月24日

定価:1,400円+税

発行:三五館

内容:「本書には、日本列島の各地でくり広げられている地道な地域再興の物語が、実地踏査にもとづいて報告されている」と山折哲雄先生が序文を寄せている。 |

|

| |

|

◆本の購入に関するお問い合わせ先

三五館(03-3226-0035) http://www.sangokan.com/

東方出版(06-6257-3921)http://www.tohoshuppan.co.jp/

「ぶんかなびで知った」といえば送料無料に!! |