その道を究めた3人に焦点当てた3様の覧展会

2025年6月1日号

白鳥正夫

異質の分野ながら、その道を究めた3人に焦点当てた展覧会が、それぞれのそれぞれ出身地である美術館で催されています。「京都の巨匠・木島櫻谷 画三昧の生涯」が福田美術館と嵯峨嵐山文華館で7月6日まで開かれています。神戸の横尾忠則現代美術館で「横尾忠則の肉体派宣言展」が8月4日まで、和歌山県立近代美術館では「佐藤春夫の美術愛」が6月29日まで、開催されています。3人は日本画家、現代美術家、小説の世界で、その道を究めていて3様の企画展に注目です。

福田美術館と嵯峨嵐山文華館の「京都の巨匠・木島櫻谷 画三昧の生涯」

初公開36点を含む大規模な回顧展

木島櫻谷(1877-1938)は、近世の伝統を受け継ぎながら徹底した写生を礎に独自の画境を切り開いた日本画の巨匠です。両館では2021年の「木島櫻谷展」から約3年半ぶりとなる、新収蔵品や初公開作品を含む大規模な回顧展です。会期中、櫻谷と櫻谷に関連のある画家の作品が両館合わせ約110点(うち初公開36点)出品されますが、6月4日からは後期展示となっています。

展示は、第一会場の福田美術館が3章、第二会場の嵯峨嵐山文華館が2章で構成されています。各章の概要と主な通期・後期作品を取り上げます。

第一会場の第1章は「画三昧の日々」。京都の三条室町に生まれた木島櫻谷は、16歳から花鳥画を得意とする今尾景年に師事し、徹底した写生を礎に若くして画名を知られるようになりました。明治時代の絵画は、手本通りに対象を描き写す「臨画」(りんが)が主流でしたが、櫻谷は漢詩にも精通していたうえ、歴史画を得意とする菊池容斎に私淑し、洋画家の浅井忠とも交流して芸術への造詣を深め、青年期から頭角を現します。

櫻谷は、明治40年(1907)に始まった文部省美術展覧会(文展)において動物画、歴史画、風俗画など多岐にわたる画題で6年連続の上位入賞を果たします。《剣の舞》(明治34年、公益財団法人櫻谷文庫蔵)など若い頃に描いた作品や、展覧会出品作とともに、櫻谷と関連のある画家も併せて展示しています。

木島櫻谷《剣の舞》

(明治34年、公益財団法人櫻谷文庫蔵)

|

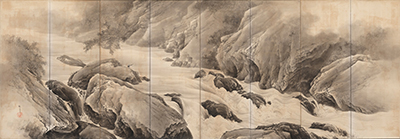

第2章は「京都の巨匠・木島櫻谷」で、人との関わりをあまり好まなかった櫻谷は、大正2年になると京都の市中から北西に位置する衣笠へ移住し、制作の傍ら、趣味の詩書に心を寄せる隠居生活を送りました。一方、画家としては人々から大きな期待を寄せられ、帝展の審査員を務めるほか、海外の展覧会にも出品を依頼されるなど、京都を代表する画家としてゆるぎない地位を築きます。この章では、100年以上もの間行方不明だった櫻谷と岸竹堂の共作《嵐山清流》(右隻:明治10年代 左隻:明治41年頃、福田美術館蔵)、文展での活躍期から晩年期にいたるまでの名作が出品されています。

木島櫻谷《嵐山清流》左隻

(明治41年、福田美術館蔵)

|

岸竹堂《嵐山清流》右隻

(明治10年代、福田美術館蔵)

|

第3章は「京都の精鋭画家たち」。福田コレクションが所蔵する櫻谷の扇絵3点とともに、京都画壇による「オハグロトンボ」や「京茄子」など夏の風物詩が描かれた団扇計12幅を掛軸に仕立てた作品が並んでいます。櫻谷のほか、今尾景年、鈴木松年、菊池芳文、竹内栖鳳、神坂雪佳ら京都を中心に活躍した画家たちが団扇というキャンバスに各々の感性を活かして描いています。

第二会場の第1章は「衣笠絵描き村の画家たち」。櫻谷が拠点を移した閑静で自然あふれる衣笠の環境が作品制作にも適していたのか、同地にはその後、菊池芳文・契月父子やその塾生たち、土田麦僊、村上華岳、小野竹喬をはじめとする国画創作協会の若手画家などが集うようになります。そのため衣笠は「絵描き村」と呼ばれるようになりました。山口華楊の《晨》(昭和44年、福田美術館蔵)も目を引きます。

山口華楊の《晨》

(昭和44年、福田美術館蔵)

|

第2章は「画三昧の生涯」。残された写生帖は約600点にも及び画家として研鑽を重ねてその地位をゆるぎないものとした櫻谷は、性格はもの静かで穏やかであったと言われます。ここでは、初公開作品や、櫻谷が取り組んだ多様な画、書、愛用の帽子やトランクなどの遺品も公開されています。

昭和13年(1938)に電車事故で亡くなるまで、「画三昧」の人生をかけて究め、描いた作品の数々に注目です。《馬図》(明治40年、福田美術館蔵)は前期:福田美術館、後期:嵯峨嵐山文華館で展示されています。

木島櫻谷《馬図》

(明治40年、福田美術館蔵)

|

横尾忠則現代美術館での「横尾忠則の肉体派宣言展」

「頭ではなく、肉体が描いた」72点

横尾忠則(1936-)は兵庫県西脇市生まれで、60年を超す激動の時代を常に先駆的なイメージの創出と独自の斬新な想像力を失わずに、膨大な作品の創作を持続しています。横尾の芸術は、単に人のフォルムを描くだけでではなく、理性や思考を手放し、体の赴くままに筆をふるうという肉体と密接に関わって制作する特性を発揮してきました。今回の企画展は、創作における主体・客体両方の視点から肉体について考え、そして最後の「肉体を越えて」いく表現にスポットを当てています。1980年代初頭の画家宣言以来、横尾が体当たりで培ってきた創造の世界を覗く機会です。

大きく分けて、「描く肉体」「描かれる肉体」「肉体を超えて」の3章で構成されています。出品点数は、絵画 72 点と版画9点などです。

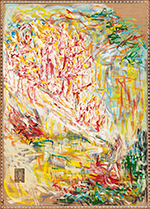

まず「描く肉体」。横尾は頭で考えるのではなく、肉体が赴くままに制作することの重要性を常々語っています。図と地の境界がわからないほどに筆跡が踊る《Guardian Angel》(1983 年)、利き手を使わずに描いた《Tajima》(1983 年)など、画家宣言直後から試行錯誤は始まっています。2019 年頃には、加齢に伴って自分自身の身に起きた難聴と腱鞘炎(けんしょうえん)さえ味方につけて横尾流朦朧(もうろう)体という新たな技法を生み出しました。 このように一貫した肉体への横尾の意識は、制作年や技法によらないランダムな作品展示によって強調されています。横尾の好きなダンテの『神曲』になぞらえるならば、カオスに満ちた最下層のここはまさに「地獄」。創作の中でもがいてきた肉体そのもののパワーを感じさせるものです。

横尾忠則《Guardian Angel》

(1983 年、横尾忠則現代美術館蔵)

|

横尾忠則《Tajima》

(1983 年、横尾忠則現代美術館蔵)

|

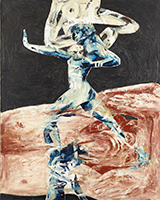

次に「描かれる肉体」で注目するのは、描かれる側の肉体です。《Lisa Lyon in Izukogen, March 23, 1984 (No.3)》(1984 年)では女性ボディビルダーの先駆的存在だったリサ・ライオンをモデルにしているように、横尾の作品にはしばしば理想的な人体が表されてきました。横尾とリサはコラボレーションによって多彩なジャンルの作品を生み出していますが、その舞台の多くは人の手が入っていない自然のただ中であり、文明から解放された人間の根源的な生命力や創造力を追求しています。

横尾忠則

《Lisa Lyon in Izukogen, March 23, 1984 (No.3)》

(1984 年、横尾忠則現代美術館蔵)

|

また《バリ島奇譚》(1995 年)や《水+火=血》(1992 年)では、自然の強暴な一面を象徴する生き物に人が襲われる様や、磔にされた身体の一部を見せるなど、体があるからこその苦しみや痛みに言及しています。一方、《和楽》(2004 年)のように、浮世絵から引用しつつ、女性の身体を独特の構図や配色を用いて描いた表現もあります。 この章は、霊魂が天国へ向かう前に耐え忍びながら審判を待つという「煉獄」に相当するのかもしれません。

横尾忠則《バリ島奇譚》

(1995 年、横尾忠則現代美術館蔵)

|

最後の「肉体を超えて」は、4階のコレクションギャラリーも会場のひとつに加えられ、最上階に位置するこの場所は、言うなれば「天国」。「地獄」、「煉獄」と巡って見てきた肉体がついに消えて、魂のみが行き着く先になります。生気を示すものは何も無く、だれ一人描かれていない真っ黒なY字路シリーズに囲まれた静かな空間になっています。そこに唯一存在する肉体と言えば鑑賞者です。主催者は、「横尾作品を見ることで獲得してきた肉体への意識は、ここで初めて鑑賞者自身に向かう…のかもしれません」と結んでいます。

横尾忠則《黒いY字路3》

(2011年、横尾忠則現代美術館蔵)

|

横尾は肉体派宣言展にちなんで、「絵は頭で描くのではなく、肉体が描くものです。コロナも肉体表現です。コロナが危険なように芸術もきけんです。コロナに感染する前に、どうぞアートに感染して下さい」と、比喩的なメッセージを寄せています。

和歌山県立近代美術館の「佐藤春夫の美術愛」

知られざる文豪のクコレションなど多数

佐藤春夫(1892-1964)は和歌山県新宮市に生まれ、明治から昭和にかけて、詩や小説の創作を中心に、文学の世界で大きな足跡を残しました。同時に春夫は、「二十のころの希望は文学と美術との二つに分かれていた」と回想しており、若き日に抱いた美術へのあこがれを、生涯持ち続けていました。昨年度、和歌山県立近代美術館は春夫が所蔵していた美術作品、61件148点の寄贈を受けました。今回の展覧会はそれを記念し、春夫ゆかりの美術作品を展示しています。

春夫は新宮で育った少年のころ、詩書画に関心の高い父の影響を受けつつ、大石誠之助や西村伊作らがもたらした新しい思想や文化にも触れます。さらに同地を訪れた石井柏亭ら一流の美術家や文化人との交流を通して、文学とともに美術への関心を深めました。

上京後には自身の肖像画制作を通して高村光太郎と親交を結ぶなか、自らも絵筆をとって絵画の制作を始め、設立されたばかりの二科展では連続入選を果たします。

また自著の装幀や挿画は、美術家と共同で仕事をする機会を生み出し、それが若い美術家の支援にもつながりました。なかでも大正から昭和の戦前期にかけて、木版画で特異な幻想の世界を描き出した谷中安規(やすのり)とは特別な交流が生まれ、春夫の手元には多くの作品が残されました。

さらに詩情あふれる木版画を手がけた川上澄生の作品、また里見弴、武者小路実篤とシリーズを分け合ったゴヤの連作版画集〈ロス・カプリーチョス〉など、春夫が愛蔵した版画も数多く出品されています。

展示は4章で構成。その1は「わがふるさとは熊野の首邑新宮」。これは毎日新聞夕刊(1992年1月12日)に掲載された言葉です。春夫だけでなく、新宮が多くの文学者、美術家、文化人を輩出してきた背景には、先人が耕した文化的な土壌を大切に思い、継承してきた人びとの存在あったのです。

その2は「文学と美術と」です。春夫が絵画制作を始めたのは、高村光太郎に自身の肖像画制作を依頼したことがきっかけにもなっています。その《佐藤春夫像》(1914年、個人蔵)や、春夫が描いた《花》(制作年不詳、和歌山県立近代美術館)などが出品されています。

高村光太郎《佐藤春夫像》

(1914年、個人蔵)

|

佐藤春夫《花》

(制作年不詳、和歌山県立近代美術館蔵)

|

その3は「佐藤春夫の版画愛」で、先述のゴヤの作品をはじめ版画が多数です。寄贈された作品も版画が中心でした。ここでは川上澄生の《絵ノ上ノ静物》(1926、和歌山県立近代美術館蔵)や、川西英の《少女》(1929年、和歌山県立近代美術館蔵)などが興味を引きます。

川上澄生《絵ノ上ノ静物》

(1926年、和歌山県立近代美術館蔵)

|

川西英《少女》

(1929年、和歌山県立近代美術館蔵)

|

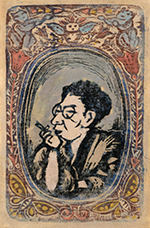

その4は「風船画伯とカンシャク先生 谷中安規と佐藤春夫」。展覧会のチラシ表紙になっている《文豪 佐藤春夫》(制作年不詳、和歌山県立近代美術館蔵)はじめ、谷中が残した春夫の手紙と春夫が残した谷中の作品も注目です。

谷中安規《文豪 佐藤春夫》

(制作年不詳、和歌山県立近代美術館蔵)

|

|

しらとり まさお

文化ジャーナリスト、民族藝術学会会員、関西ジャーナリズム研究会会員、朝日新聞社元企画委員

1944年、新居浜市生まれ。中央大学法学部卒業後、1970年に朝日新聞社入社。広島・和歌山両支局で記者、大阪本社整理部員。鳥取・金沢両支局長から本社企画部次長に転じ、1996年から2004年まで企画委員を努める。この間、戦後50年企画、朝日新聞創刊120周年記念プロジェクト「シルクロード 三蔵法師の道」などに携わる。 |

新刊

|

「シルクロードを界遺産に」と、提唱したのは故平山郁夫さんだ。シルクロードの作品を数多く遺し、ユネスコ親善大使として文化財保存活動に邁進した。

社長業を投げ捨て僧侶になった小島康誉さんは、新疆ウイグル自治区の遺跡の修復や調査支援を30年も続けている。

シベリアに抑留された体験を持つ加藤九祚さんは90歳を超えて、仏教遺跡の発掘ロマンを持続する。

玄奘の意志に導かれアフガン往還半世紀になる前田耕作さんは、悲劇のバーミヤンの再生に情熱を燃やす。 |

シルクロードの現代日本人列伝

―彼らはなぜ、文化財保護に懸けるのか?

世界文化遺産登録記念出版

発売日:2014年10月25日

定価:1,620円(税込)

発行:三五館 |

|

|

「反戦」と「老い」と「性」を描いた新藤監督への鎮魂のオマージュ

第一章 戦争を許さず人間愛の映画魂

第二章 「太陽はのぼるか」の全文公開

第三章 生きているかぎり生きぬきたい

人生の「夢」を持ち続け、100歳の生涯を貫いた新藤監督。その「夢」に交差した著者に、50作目の新藤監督の「夢」が遺された。幻の創作ノートは、朝日新聞社時代に映画製作を企画した際に新藤監督から託された。一周忌を機に、全文を公開し、亡き監督を追悼し、その「夢」を伝える。 |

新藤兼人、未完映画の精神 幻の創作ノート

「太陽はのぼるか」

発売日:2013年5月29日

定価:1,575円(税込)

発行:三五館 |

|

|

第一章 アートを支え伝える

第二章 多種多彩、百花繚乱の展覧会

第三章 アーティストの精神と挑戦

第四章 アーティストの精神と挑戦

第五章 味わい深い日本の作家

第六章 展覧会、新たな潮流

第七章 「美」と世界遺産を巡る旅

第八章 美術館の役割とアートの展開

新聞社の企画事業に長年かかわり、その後も文化ジャ-ナリスとして追跡する筆者が、美術館や展覧会の現況や課題、作家の精神や鑑賞のあり方、さらに世界の美術紀行まで幅広く報告する |

展覧会が10倍楽しくなる!

アート鑑賞の玉手箱

発売日:2013年4月10日

定価:2,415円(税込)

発行:梧桐書院 |

|

|

・国家破綻危機のギリシャから

・「絆」によって蘇ったベトナム絹絵 ・平山郁夫が提唱した文化財赤十字構想

・中山恭子提言「文化のプラットホーム」

・岩城宏之が創った「おらが街のオケ」

・立松和平の遺志,知床に根づく共生の心

・別子銅山の産業遺産活かしまちづくり

「文化とは生き方や生き様そのものだ」と 説く著者が、平山郁夫、中山恭子氏らの文 化活動から、金沢の一市民によるベトナム 絹絵修復プロジェクトまで、有名無名を問 わず文化の担い手たちの現場に肉薄、その ドラマを活写。文化の現場レポートから、 3.11以降の「文化」の意味合いを考える。 |

ベトナム絹絵を蘇らせた日本人

「文化」を紡ぎ、伝える物語

発売日:2012年5月5日

定価:1,680円(税込)

発行:三五館 |

|

|

序 章 国境を超えて心の「家族」がいる

第一章 各界識者と「共生」を語る

第二章 変容する共産・社会主義

世界の「共生」

第三章 ミニコミ誌『トンボの眼』から

広がる「共生」の輪

私たちは誰しも一人では生きていけな

いことをわかっていながら、家族や地域、国家 や国際社会のことに目を向けなくなっている。「人のきずなの大切さと、未来への視点」自らの体験を通じた提言としてまとめた。これからの生き方を考える何がしかのヒントになればと願う。 |

無常のわかる年代の、あなたへ

発売日:2008年3月17日

定価:1,680円(税込)

発行:三五館 |

|

|

アートの舞台裏へ

発売日:2007年11月1日

定価:1,800円(税込)

発行:梧桐書院

内容:アートの世界を長年、内と外から見てきた体験を織り交ぜ、その時折の話題を追った現場からの報告。これから長い老後を迎える団塊の世代への参考書に、若い世代にも鑑賞のあり方についての入門書になればと思う。 |

|

|

アートへの招待状

発売日:2005年12月20日

定価:1,800円(税込)

発行:梧桐書院

内容:本書を通じて白鳥さんが強調するのは「美術を主体的に受け止める」という、鑑賞者の役割の重要性である。なぜなら「どんな対象に興味を感じ、豊かな時を過ごすかは、見る者自身の心の問題だ」からである。

(木村重信さんの序文より) |

|

|

|

「大人の旅」心得帖

発売日:2004年12月1日

定価:本体1,300円+税

発行:三五館

内容:「智が満ち、歓びの原動力となるそんな旅を考えませんか。」

高齢化社会のいま、生涯をかけてそれぞれの「旅」を探してほしい。世界各地の体験談に、中西進先生が序文を寄せている。 |

|

|

|

「文化」は生きる「力」だ!

発売日:2003年11月19日

定価:本体1400円+税

発行:三五館

内容:50歳を前にして企画マンを命じられた新聞人が、10年間で体感し発見した、本当の「文化」のかたちを探る。平山郁夫画伯らの文化財保存活動など幅広い「文化」のテーマを綴る。 |

|

|

|

夢をつむぐ人々

発売日:2002年7月5日

定価:本体1,500円+税

発行:東方出版

内容:新藤兼人、中野美代子、平山郁夫など、筆者が仕事を通じて出会った「よき人」たちの生き方、エピソードから、ともにつむいだ夢を振り返るエッセイ集。 |

|

|

夢追いびとのための不安と決断

発売日:2006年4月24日

定価:1,400円+税

発行:三五館

内容:「本書には、日本列島の各地でくり広げられている地道な地域再興の物語が、実地踏査にもとづいて報告されている」と山折哲雄先生が序文を寄せている。 |

|

| |

|

◆本の購入に関するお問い合わせ先

三五館(03-3226-0035) http://www.sangokan.com/

東方出版(06-6257-3921)http://www.tohoshuppan.co.jp/

「ぶんかなびで知った」といえば送料無料に!! |