美術やアートの多様な現状を知る展覧会

2025年3月1日号

白鳥正夫

ひと言で美術とかアートとかと言っても、その表現世界は多様で、作品も様々です。いま大阪の2美術館で開催されている展覧会を見れば、美術やアートの現状を理解するのに役立ちます。大阪市立美術館ではリニューアルオープンを記念し、特別展「What’s New! 大阪市立美術館 名品珍品大公開!!」を3月30日まで開催しています。全フロアを会場に、重要文化財6件を含む絵画や書蹟、彫刻、漆工、金工、陶磁など分野ごとに選りすぐりの作品、約250件が出品されています。一方、大阪の国立国際美術館では特別展「ノー・バウンダリーズ」と、「コレクション2 Undo, Redo わたしは解く、やり直す」をともに6月1日まで開かれています。こちらは平面・立体・映像などを通し、現代美術の最前線を鑑賞できます。

大阪市立美術館の特別展「What’s New! 大阪市立美術館 名品珍品大公開!!

絵画や彫刻、金工など幅広く約250件展示

大阪市立美術館は2022年9月から、1936年の開館以来、最大規模となる改修工事のため約2年半の長期休館中でしたが、3月1日にリニューアルオープンしました。記念展のタイトルに「What’s new」という言葉を使っています。その意味は、久しぶりに会った相手に「お変わりはありませんか」と軽く近況を尋ねる挨拶と、「最新情報/新着情報」です。この展覧会名には、親しみを込めた挨拶と、リニューアルした最新の姿をお披露目するという2つの趣旨を込めています。

リニューアルオープンした

大阪市立美術館の外観

|

日本・東洋美術を中心とする同館の所蔵品は、昭和11年(1936)に開館してから、現在に至るまで充実が図られ続け、その数は約8700件にのぼります。今回の企画展では、絵画や書蹟、彫刻、漆工、金工、陶磁など分野ごとに選りすぐりの「名品」に加え、これまであまりご紹介する機会のなかった「珍品」ともいえる作品も織り交ぜ、「変わらぬ魅力と新たな魅力を伝えたい」との意図です。

見どころの第一は「大阪市立美術館まるわかり」。この展覧会をみれば、どんな美術館なのか、どのような作品を所蔵しているのかが分かります。第二は「ため息が出るほど美しい展示」です。 国内外の美術品をより良い環境で鑑賞できるよう、展示ケース、照明もリニューアルし、作品の魅力を最大限に引き出しています。

第三は「新たな出会い・魅力の発見」。日本で3番目の公立美術館として開館して以来、関西で活躍した先人による寄贈を受けるなど、収蔵品の充実が図られてきました。館を代表する「名品」とともに、これまであまりご紹介する機会のなく知られざる「珍品」も多数ご展示しています。

なお、国の登録有形文化財である建物外観を保全する一方、無料ゾーンや新エントランスの新設、カフェやミュージアムショップの開設など、天王寺・阿倍野エリアの新たな都市魅力となる「ひらかれたミュージアム」をめざしています。

展覧会は分野ごとに構成されています。主な内容と展示品を、プレスリリースを参考に取り上げます。すべて大阪市立美術館蔵です。

「金工」には、古代の青銅器や仏教の儀式に用いられた仏具、実用品としても機能した銅鏡や水滴など、中国・日本の紀元前から近代までバラエティ豊かな作品が並んでいます。重要文化財の《銅 湯瓶》(鎌倉時代・13-14世紀)は、大阪で衆議院議員・弁護士として活躍した田万清臣氏(1892―1979)が、明子夫人とともに蒐集した「田万コレクション」の逸品です。

重要文化財《銅 湯瓶》

(鎌倉時代・13-14世紀、大阪市立美術館蔵)

|

展示の最後を飾っているのが、《青銅鍍金銀 羽人(うじん)》(中国・後漢時代、山口コレクション)です。類品が世界に3点のみという珍品でもあります。羽人とは中国の仙人の一種で、とがった耳の形に特徴があります。この作品を大阪市立美術館の広報大使に就任させました。手を広げて、来館を熱烈歓迎するポーズをとっています。

《青銅鍍金銀 羽人》

(中国・後漢時代、

大阪市立美術館蔵[山口コレクション])

|

「彫刻」では、我が国屈指の質と量を誇る中国の仏像に、北魏(386-535)を中心とする造像年が記された作例や、「白玉像」と呼ばれる白大理石を材料とした貴重な作例、雲岡石窟や天龍山石窟、龍門石窟といった中国を代表する石窟から将来された仏像などがあります。《石造 菩薩立像頭部》[河南・龍門石窟賓陽中洞将来] (北魏・6世紀、江口治郎氏寄贈)などが展示されています。

《石造 菩薩立像頭部》

[河南・龍門石窟賓陽中洞将来]

(北魏・6世紀、大阪市立美術館蔵、

江口治郎氏寄贈)

|

「絵画」では、住友家からの支援を受けて開催された「関西邦画展覧会」に出品された関西の日本画壇の重鎮20人による新作などが所蔵品となっています。上村松園の 《晩秋》や、橋本関雪の《曙光》、堂本印象の《如意輪観音》(いずれも昭和18年・1943年、住友コレクション)などです。

上村松園の 《晩秋》

(昭和18年・1943年、

大阪市立美術館蔵[住友コレクション])

|

大阪の洋画コーナーには、佐伯祐三の《教会》(大正13年・1924年)のほか、赤松輪作の《翁》(大正2年・1913年、菊池二郎氏寄贈)、鍋井克之の《鴨飛ぶ湖畔》(昭和7年・1932年、鍋井澄江氏寄贈)などが出品されています。

佐伯祐三《教会》

(大正13年・1924年、大阪市立美術館蔵)

|

さらに近世の風俗画として、勝部如春斎の《小袖屏風虫干図巻》(江戸時代・18世紀)や、東洲斎写楽の《三代目市川八百蔵の田辺文蔵》(江戸時代・寛政6年・1794年、植田喜久子氏寄贈)も注目です。

勝部如春斎《小袖屏風虫干図巻》

(江戸時代・18世紀、大阪市立美術館蔵)

|

リニューアルを記念し「祝杯」をテーマとして華やかな酒器も多数展示。とりわけカザールコレクションの《魚介蒔絵杯》3枚のうち 銘 羊遊斎(江戸-明治時代・19世紀)も目を引きます。

《魚介蒔絵杯》3枚のうち 銘 羊遊斎

(江戸-明治時代・19世紀、大阪市立美術館蔵)

|

また、おもてなしのうつわに、鍋島焼の《青磁染付 青海波宝尽くし文皿》(江戸時代・18世紀、田原コレクション)、仏教絵画と経典に重要美術品の《大般若経(薬師寺経)》 (奈良時代・8世紀、田万コレクション)なども鑑賞できます。

このほか、竣工記念の石刻、中国の書画、近世の動物画、富本憲吉と人間国宝、知られざる考古といったコーナーなどもあり、幅広い美術作品が堪能できます。

国立国際美術館の特別展「ノー・バウンダリーズ」

国内外の現代作家20余名が新たな価値を提案

こちらも英文で耳慣れないタイトル名です。「boundaries」とは、日本語で「境界」「限界」「範囲」などと訳されます。私たちが日常生活を送る上で、様々な「境界」が存在します。これらの境界は、物理的なものから心理的、社会的、文化的なものまで多岐にわたり、私たちの行動、思考、価値観を形作っています。ところがアーティストたちはこれら既存の枠組みを解体し、アイデンティティ、文化、物理的空間や時間、ジャンルなどに対して新たな視点の提示を試みています。この企画展は、私たちが「バウンダリーズ」(境界)と呼ぶもののあり方を問い直す、現代美術の最前線を取り上げています。

今回の展覧会では、現代社会における様々な「境界」をテーマに、私たちの日常や価値観の成り立ちを可視化し、既存の枠組みを解体し、新たな視点を提示しています。国境やアイデンティティ、文化、ジェンダー、さらには美術のジャンルなどを超え、あるいは融合する現代作家の20余名の作品が展示されています。

国立国際美術館は1970年の日本万国博覧会に際して建設された万国博美術館の建物を活用し、1977年に開館しました。今春開催される大阪・関西万博に合わせて、本展では多様な価値観を持つ作家が「境界」を通して、多様性や共生の価値を見つめ直す貴重な機会となっています。

注目の作品に、シンガポール生まれ、ベルリン在住のミン・ウォンによる映像作品《ライフ・オブ・イミテーション》(2009年)です。ヴェネチア・ビエンナーレにて高い評価を獲得した作品で、ハリウッド映画『イミテーション・オブ・ライフ』へのオマージュとして制作され、人種、映画、ジェンダーの問題を浮き彫りにし、文化的規範からの逸脱を描き出しています。

ミン・ウォン《ライフ・オブ・イミテーション》

(2009年、国立国際美術館蔵)

(C) Ming Wong

|

また、多岐にわたるメディアの表現で知られる中国・成都出身のエヴェリン・タオチェン・ワンによる油彩画《トルコ人女性たちのブラックベリー》(2023年)は、伝統的な中国の書画と西洋絵画技法を融合させ、ジェンダー問題や植民地史をテーマに取り上げています。

エヴェリン・タオチェン・ワン

《トルコ人女性たちのブラックベリー》

(2023年、国立国際美術館蔵)

(C) Evelyn Taocheng Wang

|

さらに、タイ出身のアリン・ルンジャーンの映像作品《246247596248914102516 ... そして誰もいなくなった》(2017年)は、ヒトラーの最後の面会者がタイの民主化革命に関わったタイ人であったという史実と自身の家族の歴史を交差させ、時間と地理的境界を再構築しています。

アリン・ルンジャーン

《246247596248914102516 ...そして誰もいなくなった》

(2017年、国立国際美術館蔵)

(C) Arin Rungjang

|

このほか、参加作家には、田島美加、クリスチャン・ボルタンスキー、フェリックス・ゴンザレス=トレス、廣直高、鎌田友介、マイク・ケリー、キム・ボム、松井智惠、三島喜美代、ミヤギフトシ、森村泰昌、カリン・ザンダー、シンディ・シャーマン、田中功起、ヴォルフガング・ティルマンス、エヴェリン・タオチェン・ワン、やなぎみわ、山城知佳子らが名を連ね、現代美術の最前線から多様な表現が集結しています。

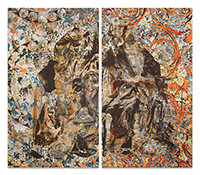

田島美加《アニマ11》

(2022年、国立国際美術館蔵)

Photo by Charles Benton(C) Mika Tajima

|

国立国際美術館の「コレクション2 Undo, Redo わたしは解く、やり直す」

現代美術を代表する作家の新収蔵作品展示

この展覧会のタイトル名も横文字です。「Undo, Redo」は、「解く、やり直す」の意味です。出品作家の一人、ルイーズ・ブルジョワ(1911-2010)が2000年にテート・モダンのタービン・ホールで発表した作品のタイトル「I Do, I Undo, I Redo」と、2023年度に2作品を収蔵した手塚愛子をはじめとする作家の制作行為に着想を得て名付けています。

2024年度のコレクション2では、2023年度に収蔵したルイーズ・ブルジョワ、レオノール・アントゥネス、2024年度収蔵し今回国内初公開となるルース・アサワの3作家による作品を起点にしています。すでにある素材や構造、歴史をほぐし、それらを再構成していく作家の手つきと作品のあり方に着目しています。また、近年収蔵した作品も多数展示されています。

主な出品作品に、ルース・アサワの《無題(S.317、壁掛け式、中央部は開いた五芒星と枝が重なりあう形にワイヤーを縛ったもの)》(1965年頃)をはじめ、手塚愛子の《Ghost I met》(2013 年)、寺内曜子の《Hot-Line89》(1987年)、竹村京の《E.K.のために》(2015年)、ブブ・ド・ラ・マドレーヌの《人魚の領土-旗と内臓》(2022年)、レオノール・アントゥネスの《道子#6》(2023年、いずれも国立国際美術館蔵)があります。

ルース・アサワ

《無題(S.317、壁掛け式、中央部は開いた五芒星と枝が

重なりあう形にワイヤーを縛ったもの)》

(1965 年頃、国立国際美術館蔵)

撮影:福永一夫

(C) 2025 Ruth Asawa Lanier, Inc.

/Artists Rights Society(ARS),

New York. Courtesy David Zwirner

|

レオノール・アントゥネス《道子#6》

(2023年、国立国際美術館蔵)

撮影:福永一夫

|

展示されているのは、3作家のほか、工藤哲巳、安齊重男、ソピアップ・ピッチ、寺内曜子、塩田千春、伊藤存、加藤泉、石原友明、竹村京、内藤礼、草間彌生、青木陵子、片山真理、ブブ・ド・ラ・マドレーヌ、石内都、芥川(間所)紗織、タイガー立石(立石紘一・立石大河亜)、横尾忠則、福田美蘭、清水晃、杜珮詩(ドゥ・ペイシー)、スターリング・ルビー、手塚愛子ら、現代美術を代表する作品です。

寺内曜子《Hot-Line89》

(1987年、国立国際美術館蔵)

撮影:福永一夫

|

竹村京《E.K.のために》

(2015年、国立国際美術館蔵)

撮影:福永一夫

|

また常設作品作家として、高松次郎、ヘンリー・ムア、マリノ・マリーニ、ジョアン・ミロ、アレクサンダー・コールダー、須田悦弘、マーク・マンダースらの作品も鑑賞できます。

|

しらとり まさお

文化ジャーナリスト、民族藝術学会会員、関西ジャーナリズム研究会会員、朝日新聞社元企画委員

1944年、新居浜市生まれ。中央大学法学部卒業後、1970年に朝日新聞社入社。広島・和歌山両支局で記者、大阪本社整理部員。鳥取・金沢両支局長から本社企画部次長に転じ、1996年から2004年まで企画委員を努める。この間、戦後50年企画、朝日新聞創刊120周年記念プロジェクト「シルクロード 三蔵法師の道」などに携わる。 |

新刊

|

「シルクロードを界遺産に」と、提唱したのは故平山郁夫さんだ。シルクロードの作品を数多く遺し、ユネスコ親善大使として文化財保存活動に邁進した。

社長業を投げ捨て僧侶になった小島康誉さんは、新疆ウイグル自治区の遺跡の修復や調査支援を30年も続けている。

シベリアに抑留された体験を持つ加藤九祚さんは90歳を超えて、仏教遺跡の発掘ロマンを持続する。

玄奘の意志に導かれアフガン往還半世紀になる前田耕作さんは、悲劇のバーミヤンの再生に情熱を燃やす。 |

シルクロードの現代日本人列伝

―彼らはなぜ、文化財保護に懸けるのか?

世界文化遺産登録記念出版

発売日:2014年10月25日

定価:1,620円(税込)

発行:三五館 |

|

|

「反戦」と「老い」と「性」を描いた新藤監督への鎮魂のオマージュ

第一章 戦争を許さず人間愛の映画魂

第二章 「太陽はのぼるか」の全文公開

第三章 生きているかぎり生きぬきたい

人生の「夢」を持ち続け、100歳の生涯を貫いた新藤監督。その「夢」に交差した著者に、50作目の新藤監督の「夢」が遺された。幻の創作ノートは、朝日新聞社時代に映画製作を企画した際に新藤監督から託された。一周忌を機に、全文を公開し、亡き監督を追悼し、その「夢」を伝える。 |

新藤兼人、未完映画の精神 幻の創作ノート

「太陽はのぼるか」

発売日:2013年5月29日

定価:1,575円(税込)

発行:三五館 |

|

|

第一章 アートを支え伝える

第二章 多種多彩、百花繚乱の展覧会

第三章 アーティストの精神と挑戦

第四章 アーティストの精神と挑戦

第五章 味わい深い日本の作家

第六章 展覧会、新たな潮流

第七章 「美」と世界遺産を巡る旅

第八章 美術館の役割とアートの展開

新聞社の企画事業に長年かかわり、その後も文化ジャ-ナリスとして追跡する筆者が、美術館や展覧会の現況や課題、作家の精神や鑑賞のあり方、さらに世界の美術紀行まで幅広く報告する |

展覧会が10倍楽しくなる!

アート鑑賞の玉手箱

発売日:2013年4月10日

定価:2,415円(税込)

発行:梧桐書院 |

|

|

・国家破綻危機のギリシャから

・「絆」によって蘇ったベトナム絹絵 ・平山郁夫が提唱した文化財赤十字構想

・中山恭子提言「文化のプラットホーム」

・岩城宏之が創った「おらが街のオケ」

・立松和平の遺志,知床に根づく共生の心

・別子銅山の産業遺産活かしまちづくり

「文化とは生き方や生き様そのものだ」と 説く著者が、平山郁夫、中山恭子氏らの文 化活動から、金沢の一市民によるベトナム 絹絵修復プロジェクトまで、有名無名を問 わず文化の担い手たちの現場に肉薄、その ドラマを活写。文化の現場レポートから、 3.11以降の「文化」の意味合いを考える。 |

ベトナム絹絵を蘇らせた日本人

「文化」を紡ぎ、伝える物語

発売日:2012年5月5日

定価:1,680円(税込)

発行:三五館 |

|

|

序 章 国境を超えて心の「家族」がいる

第一章 各界識者と「共生」を語る

第二章 変容する共産・社会主義

世界の「共生」

第三章 ミニコミ誌『トンボの眼』から

広がる「共生」の輪

私たちは誰しも一人では生きていけな

いことをわかっていながら、家族や地域、国家 や国際社会のことに目を向けなくなっている。「人のきずなの大切さと、未来への視点」自らの体験を通じた提言としてまとめた。これからの生き方を考える何がしかのヒントになればと願う。 |

無常のわかる年代の、あなたへ

発売日:2008年3月17日

定価:1,680円(税込)

発行:三五館 |

|

|

アートの舞台裏へ

発売日:2007年11月1日

定価:1,800円(税込)

発行:梧桐書院

内容:アートの世界を長年、内と外から見てきた体験を織り交ぜ、その時折の話題を追った現場からの報告。これから長い老後を迎える団塊の世代への参考書に、若い世代にも鑑賞のあり方についての入門書になればと思う。 |

|

|

アートへの招待状

発売日:2005年12月20日

定価:1,800円(税込)

発行:梧桐書院

内容:本書を通じて白鳥さんが強調するのは「美術を主体的に受け止める」という、鑑賞者の役割の重要性である。なぜなら「どんな対象に興味を感じ、豊かな時を過ごすかは、見る者自身の心の問題だ」からである。

(木村重信さんの序文より) |

|

|

|

「大人の旅」心得帖

発売日:2004年12月1日

定価:本体1,300円+税

発行:三五館

内容:「智が満ち、歓びの原動力となるそんな旅を考えませんか。」

高齢化社会のいま、生涯をかけてそれぞれの「旅」を探してほしい。世界各地の体験談に、中西進先生が序文を寄せている。 |

|

|

|

「文化」は生きる「力」だ!

発売日:2003年11月19日

定価:本体1400円+税

発行:三五館

内容:50歳を前にして企画マンを命じられた新聞人が、10年間で体感し発見した、本当の「文化」のかたちを探る。平山郁夫画伯らの文化財保存活動など幅広い「文化」のテーマを綴る。 |

|

|

|

夢をつむぐ人々

発売日:2002年7月5日

定価:本体1,500円+税

発行:東方出版

内容:新藤兼人、中野美代子、平山郁夫など、筆者が仕事を通じて出会った「よき人」たちの生き方、エピソードから、ともにつむいだ夢を振り返るエッセイ集。 |

|

|

夢追いびとのための不安と決断

発売日:2006年4月24日

定価:1,400円+税

発行:三五館

内容:「本書には、日本列島の各地でくり広げられている地道な地域再興の物語が、実地踏査にもとづいて報告されている」と山折哲雄先生が序文を寄せている。 |

|

| |

|

◆本の購入に関するお問い合わせ先

三五館(03-3226-0035) http://www.sangokan.com/

東方出版(06-6257-3921)http://www.tohoshuppan.co.jp/

「ぶんかなびで知った」といえば送料無料に!! |